English follows below.

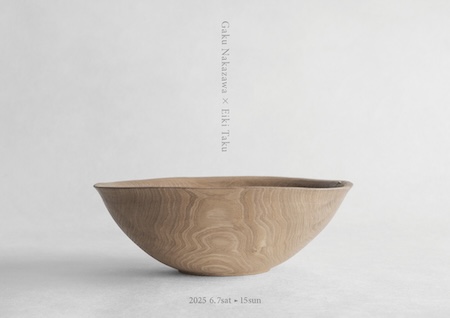

只木芳明 展

Yoshiaki Tadaki Exhibition

2025 4.12sat > 20sun(なくなり次第終了)

[ 作家在廊:4/12(土)/CLOSED:4/15(火) ]

*只木さんの作品はなくなり次第終了ですが、20日までは常設展として営業いたします。

・・・

このたび、木工作家・只木芳明さんのAnalogue Lifeでの初個展を開催いたします。

Analogue Lifeでは、2014年から只木さんの作品を取り扱い、さまざまな企画展にもご参加いただいてきました。

ここ数年、作品には少しずつ変化が現れ、より大きなものが増え、

色や質感にも深みが感じられるようになりました。

一方で、長年にわたり迷いや葛藤を抱えながらも手を動かし続けてきた只木さんですが、

昨年末に制作から少し距離を置いたことで、改めて木で物を作ることの意味や、

自身の心と向き合う機会を得たといいます。

そして今、また新たな気持ちで制作に向き合い、変化を実感しているようです。

本展では、匙や鉢、また新作の壁掛けなどを通して、

只木さんが制作と向き合う中で感じた想いの移ろいを感じていただければ幸いです。

<初日入店制限について>

12日(土)終日、事前抽選にて当選された方のみご入店いただけます。

13日(日)以降はご自由に入店いただけます。

以下の内容に沿って申し込みをお願いいたします。

_______________________

①12:00〜12:45 ②13:00〜13:45 ③14:00〜14:45

④15:00〜15:45 ⑤16:00〜16:45 ⑥17:00〜17:45

各6名様となります。

_______________________

【ご応募方法】おひとり様1回限り

◎

4月4日(金)20時~21時にメールにて申し込みを受け付けします。*先着順ではありませんが、応募人数が多い場合は予定より早めに締め切ることもございますのでご了承ください。

◎〈宛 先〉info@analoguelife.com

〈件 名〉4月12日(土)只木芳明展 応募

〈本 文〉来店される方全員のお名前(ご本人様を含み2名様分まで予約可)、ご本人様のお電話番号を記入して送信してください。*ご希望の時間帯がある方は第3希望までお書きください。 ない場合は「なし」とお書きください。(ご希望に添えない場合がございます。 希望なしの方の方が当選する確率は高くなります。)

◎厳正な抽選のうえ、当選が確定した方のみ4月6日(日)までに順にご連絡いたします。

この当選通知メールに空メールを返送いただいて当選完了となります。

*[ info@analoguelife.com ] からの返信メールが届くよう、携帯やパソコンの設定をお願いします。

*********

Regarding Admission Restrictions on the First Day

On Saturday, the 12th, admission will be limited to those selected through an advance draw. From Sunday, the 13th, onward, visitors are welcome to enter freely.

Please follow the instructions below to apply.

___________________

① 12:00 – 12:45

② 13:00 – 13:45

③ 14:00 – 14:45

④ 15:00 – 15:45

⑤ 16:00 – 16:45

⑥ 17:00 – 17:45

Each time slot is limited to six people.

___________________

[How to Apply]

• Each person may apply only once.

• Applications will be accepted via email on Friday, April 4th, from 8:00 PM to 9:00 PM. Selection is not on a first-come, first-served basis, but if the number of applications exceeds capacity, the application period may close earlier than scheduled.

Email Application Details:

• To: info@analoguelife.com

• Subject: April 12 (Sat) Yoshiaki Tadaki Exhibition Application

• Body: Please include the full names of all attendees (up to two people, including yourself) and your phone number. If you have preferred time slots, list up to three choices. If you have no preference, write “None.” Please note that we may not be able to accommodate your requested time slot. Those who do not specify a preference will have a higher chance of being selected.

• Only those who are selected will be notified sequentially by Sunday, April 6th.

• To confirm your selection, please reply with a blank email to the notification email.

Please ensure that emails from [info@analoguelife.com] can be received on your mobile phone or computer.

・・・

只木芳明 Tadaki Yoshiaki

1990年生まれ / 2010年から少しずつ実家の一室で木を彫り始める / 現在、埼玉県で器や匙等道具を制作

・・・

Analogue Life

〒467-0004 名古屋市瑞穂区松月町4-9-2,2F

Tel 090-9948-7163

https://analoguelife.com

<展示期間中>

Open 12:00〜18:00, Closed 4/15(火)のみ

只木さんの作品はなくなり次第終了ですが、20日までは常設展として営業いたします